2023年07月21日

2023年07月21日

2023年07月21日

2023年07月20日

波照間島離島航路と 民宿たましろ

以前、波照間島の思い出を書きました。

旅行収集品を漁っていたところ、波照間関連の収集品が出てきました。

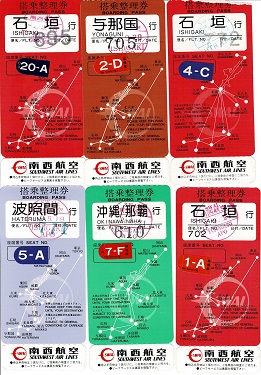

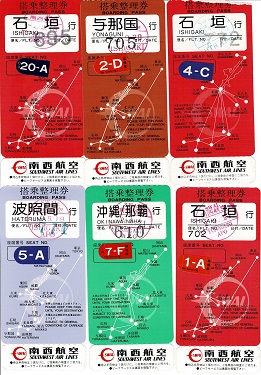

まずは、当時の南西航空の離島航路のチケット半券です。

今は高速船しかないけれど、当時(平成2年)は飛行機かフェリーしかありませんでした。

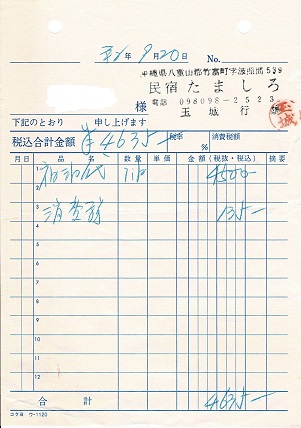

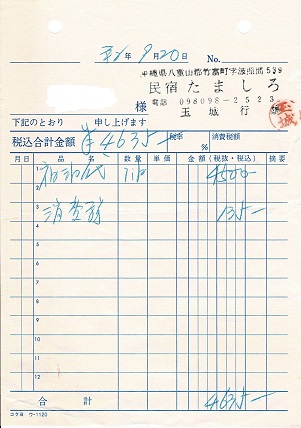

あとは、波照間島で泊まった宿は「民宿 たましろ」でした。

領収書には宿泊代しか記載されていません。消費税は3%時代。

こちらに書いたとおり、夕朝食付きで、泡盛(しかも波照間島限定の今は貴重な「泡波」)が飲み放題(というか半分強制?)でした。なんて良い時代でしょうか。

今、ネットでたましろを調べると、食事が多すぎるとか衛生面に問題云々とか書かれているけれど、通好みのディープな宿みたいです。経営者も高齢化して管理が行き届いていないのかな。

泡波飲み放題は続いているようです。

私が泊まった平成2年は、男女別の相部屋で雑魚寝状態だったけれど、今は個室なんでしょうかね。

再度、泊まってみたいような、避けたいような、私も歳を取ったし。

追記

たましろのことをいろいろとネットで見ていると、本当にマニアック向けな宿だったんですね。

私が泊まった30年前は、汚いとも感じなかったし、食事の量に驚いた記憶もありません。でも、朝食はたしかに、量が多かったような記憶が蘇ってきました。でも、若かったから難なく完食した気が。

夜の食事が、他の客みんなといっしょの大宴会も、普通の宿とはまったく違う楽しいもので、泡波飲み放題だけが記憶に強く残っていたのです。領収書には、酒代の記載はたしかにないですね。

他で書いたけれど常連?旅マニアが確かにいて、そいつらの激論が強烈だったのは確かですが、私も調子に乗って泡波をたらふく飲んで酔っ払っていたので、気分を害するようなものでもありませんでした。

主人は高齢なので、心配です。

しかし、そんな強烈な宿とはまったく知らず、泊まったのはたしかです。

思い出した、たましろを選んだのは、職場の先輩(旅マニア)の推薦だったわ。

ネット情報などない30年以上前でも、そのスジの者には有名な宿だったのでしょう。

旅行収集品を漁っていたところ、波照間関連の収集品が出てきました。

まずは、当時の南西航空の離島航路のチケット半券です。

今は高速船しかないけれど、当時(平成2年)は飛行機かフェリーしかありませんでした。

あとは、波照間島で泊まった宿は「民宿 たましろ」でした。

領収書には宿泊代しか記載されていません。消費税は3%時代。

こちらに書いたとおり、夕朝食付きで、泡盛(しかも波照間島限定の今は貴重な「泡波」)が飲み放題(というか半分強制?)でした。なんて良い時代でしょうか。

今、ネットでたましろを調べると、食事が多すぎるとか衛生面に問題云々とか書かれているけれど、通好みのディープな宿みたいです。経営者も高齢化して管理が行き届いていないのかな。

泡波飲み放題は続いているようです。

私が泊まった平成2年は、男女別の相部屋で雑魚寝状態だったけれど、今は個室なんでしょうかね。

再度、泊まってみたいような、避けたいような、私も歳を取ったし。

追記

たましろのことをいろいろとネットで見ていると、本当にマニアック向けな宿だったんですね。

私が泊まった30年前は、汚いとも感じなかったし、食事の量に驚いた記憶もありません。でも、朝食はたしかに、量が多かったような記憶が蘇ってきました。でも、若かったから難なく完食した気が。

夜の食事が、他の客みんなといっしょの大宴会も、普通の宿とはまったく違う楽しいもので、泡波飲み放題だけが記憶に強く残っていたのです。領収書には、酒代の記載はたしかにないですね。

他で書いたけれど常連?旅マニアが確かにいて、そいつらの激論が強烈だったのは確かですが、私も調子に乗って泡波をたらふく飲んで酔っ払っていたので、気分を害するようなものでもありませんでした。

主人は高齢なので、心配です。

しかし、そんな強烈な宿とはまったく知らず、泊まったのはたしかです。

思い出した、たましろを選んだのは、職場の先輩(旅マニア)の推薦だったわ。

ネット情報などない30年以上前でも、そのスジの者には有名な宿だったのでしょう。

2023年05月07日

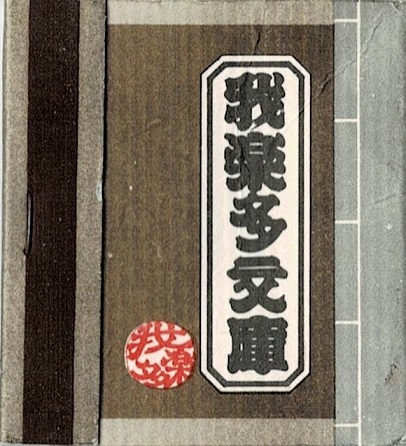

マッチ箱 居酒屋編

中日新聞でレトロなマッチ箱の記事があったので、自分の収集品をチェックしました。

最近は禁煙が当たり前だし、店にマッチが置いていることも見かけません。

私はタバコは吸わないし嫌いだけど、マッチは昔から収集していました。

旅館、ホテル、レストランなどたくさんあるけれど、とりあえず居酒屋のものです。

現存していないところが多いかな。

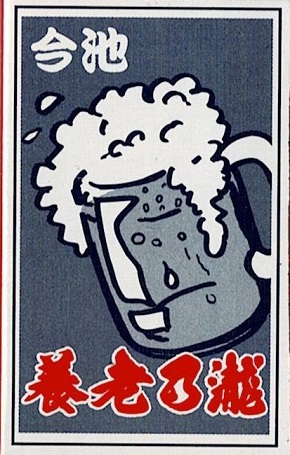

ボトムラインの地下にある今池の養老乃瀧は昔、よく通いました。今は居抜きで「べんがらや」という居酒屋になっています。べんがらやも良い店で今でも通っています。

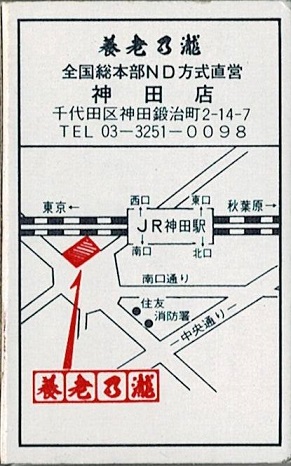

神田の養老乃瀧。若い頃はたまに行きました。今はないと思います。

手羽先の風来坊、住吉店にはよく通いました。良い店だったのになくなりました。最近の風来坊はしゃれた店が増えて、高くなった気がします。

約30年前くらい、20世紀末あたりが全盛期だった気がするチェーン店。店毎に特徴があって、好きでした。本物の料理人がいた店でした。

名古屋独特の我楽多文庫、今あるのかしら。ここも好きでしたねえ。

大垣の道三。1990年代によく通いました。今もあるはずだけど、まったく変わってこじゃれた店になってしまいました。

シメに食べたラーメンがめちゃくちゃ旨かったんです。

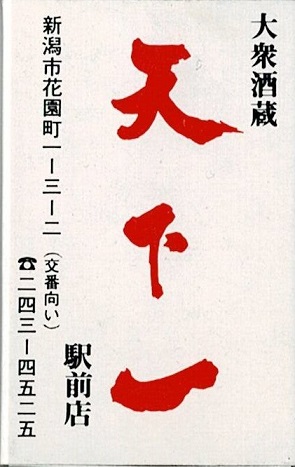

新潟駅前にあった正統派の炉端で、大好きで新潟行ったら一択の店だったけれど、駅前の再開発?の波で、いつの間にか建物ごと消えていました。

焼津駅前にあった、たしか20系の食堂車が鎮座していて車内で食事できた店です。記憶はあいまいです。

1回しか行ってないけれど、今はないでしょうね。

最近は禁煙が当たり前だし、店にマッチが置いていることも見かけません。

私はタバコは吸わないし嫌いだけど、マッチは昔から収集していました。

旅館、ホテル、レストランなどたくさんあるけれど、とりあえず居酒屋のものです。

現存していないところが多いかな。

ボトムラインの地下にある今池の養老乃瀧は昔、よく通いました。今は居抜きで「べんがらや」という居酒屋になっています。べんがらやも良い店で今でも通っています。

神田の養老乃瀧。若い頃はたまに行きました。今はないと思います。

手羽先の風来坊、住吉店にはよく通いました。良い店だったのになくなりました。最近の風来坊はしゃれた店が増えて、高くなった気がします。

約30年前くらい、20世紀末あたりが全盛期だった気がするチェーン店。店毎に特徴があって、好きでした。本物の料理人がいた店でした。

名古屋独特の我楽多文庫、今あるのかしら。ここも好きでしたねえ。

大垣の道三。1990年代によく通いました。今もあるはずだけど、まったく変わってこじゃれた店になってしまいました。

シメに食べたラーメンがめちゃくちゃ旨かったんです。

新潟駅前にあった正統派の炉端で、大好きで新潟行ったら一択の店だったけれど、駅前の再開発?の波で、いつの間にか建物ごと消えていました。

焼津駅前にあった、たしか20系の食堂車が鎮座していて車内で食事できた店です。記憶はあいまいです。

1回しか行ってないけれど、今はないでしょうね。

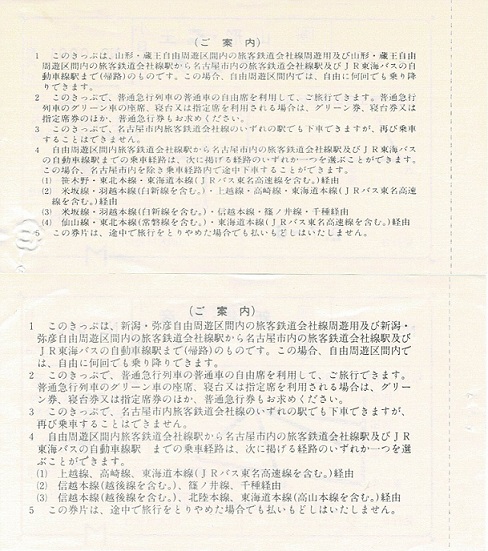

2020年05月01日

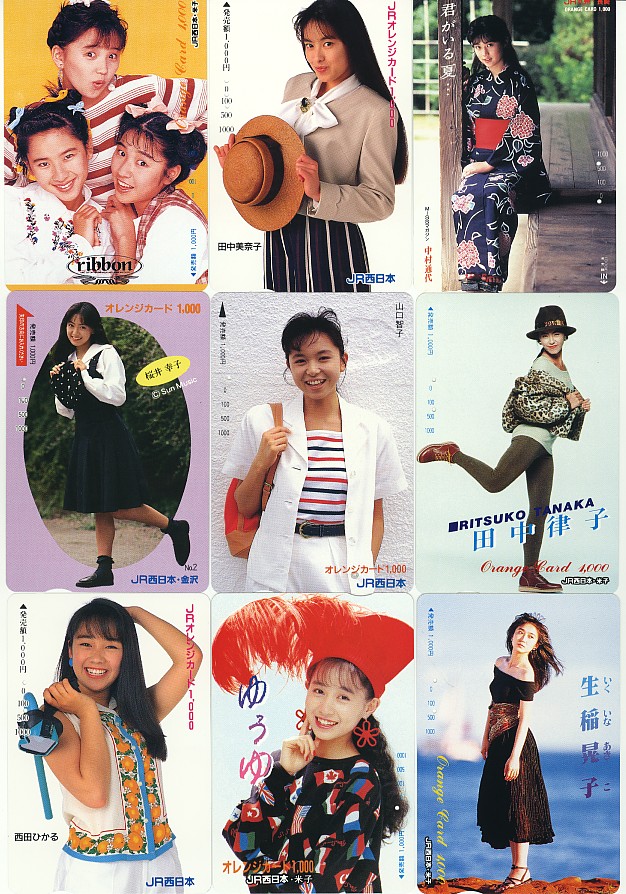

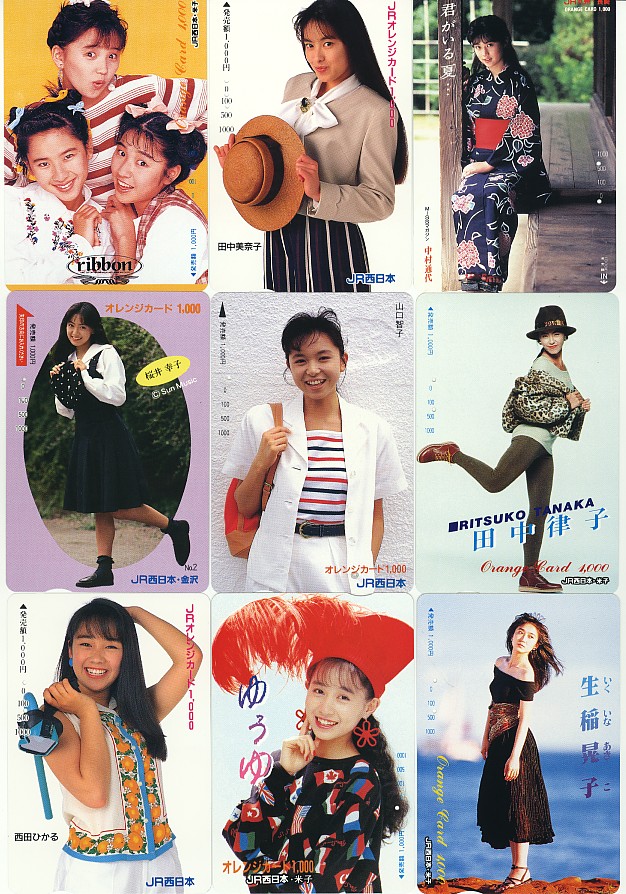

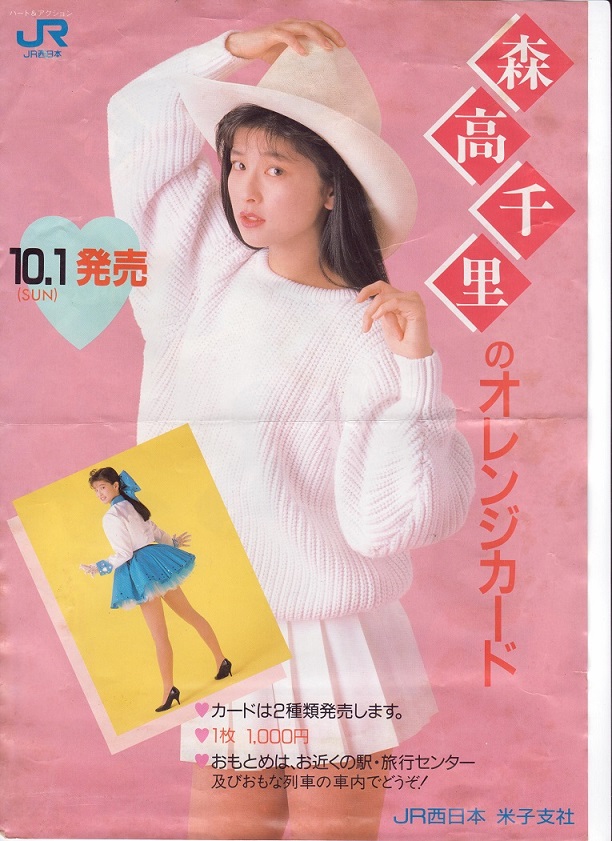

オレンジカード

今、使えるのか、知りません、オレンジカード。

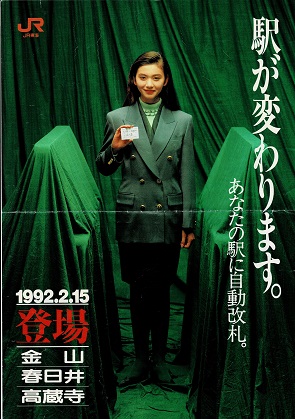

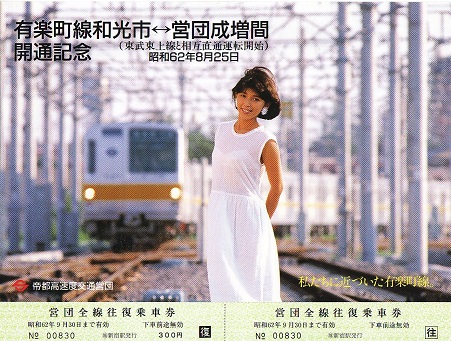

スイカが登場するはるか前、国鉄時代に登場した「オレンジカード」。

要するにプリペイドカードだけど、券売機で現金を使わずに切符に交換できるだけ。

その後、自動改札機に直接投入して通過できる「IO(イオ)カード」が出てきたけれど、オレンジカードも地味に存続していました。

平成のはじめ頃、コレクションとしてよく購入しました。

入場券よりも遥かに高額で負担が大きかったけれど、就職していたのでなんとかなりました。

学生時代だったら集めるのは無理だったろうな。

金額分はちゃんと切符を購入して使用していました。

未使用で収集するようなこだわりは、ありませんでした。

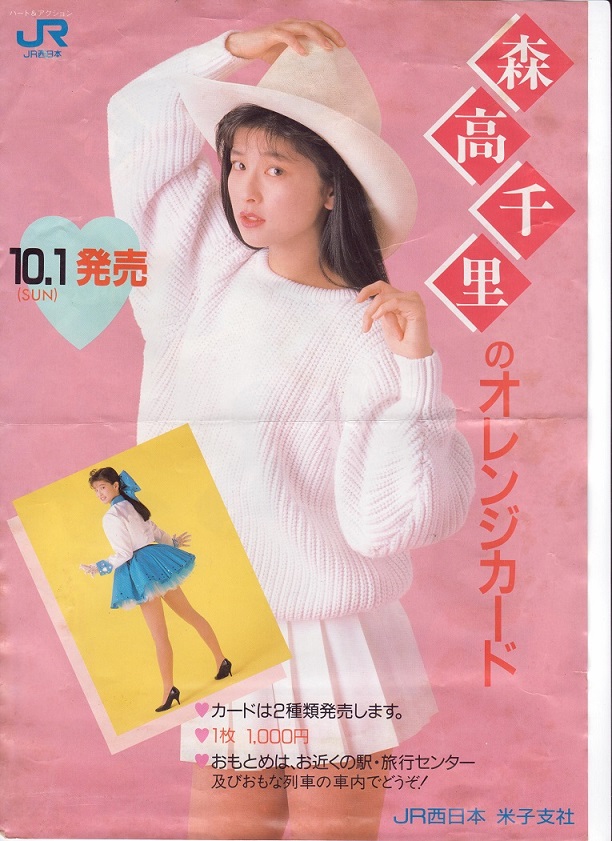

JR西はアイドルのオレンジカードの販売に熱心でした。

テレカも今はあまり使いませんね。

スイカが登場するはるか前、国鉄時代に登場した「オレンジカード」。

要するにプリペイドカードだけど、券売機で現金を使わずに切符に交換できるだけ。

その後、自動改札機に直接投入して通過できる「IO(イオ)カード」が出てきたけれど、オレンジカードも地味に存続していました。

平成のはじめ頃、コレクションとしてよく購入しました。

入場券よりも遥かに高額で負担が大きかったけれど、就職していたのでなんとかなりました。

学生時代だったら集めるのは無理だったろうな。

金額分はちゃんと切符を購入して使用していました。

未使用で収集するようなこだわりは、ありませんでした。

JR西はアイドルのオレンジカードの販売に熱心でした。

テレカも今はあまり使いませんね。

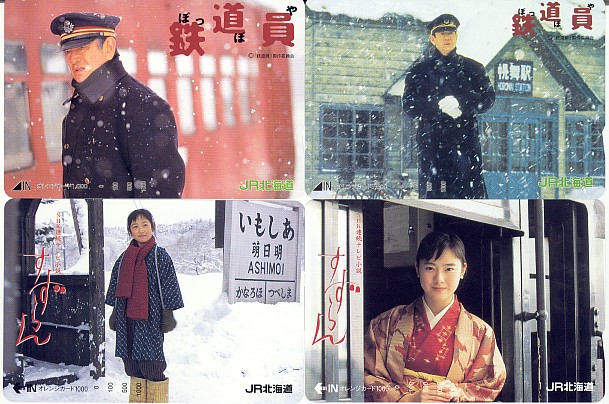

2018年08月16日

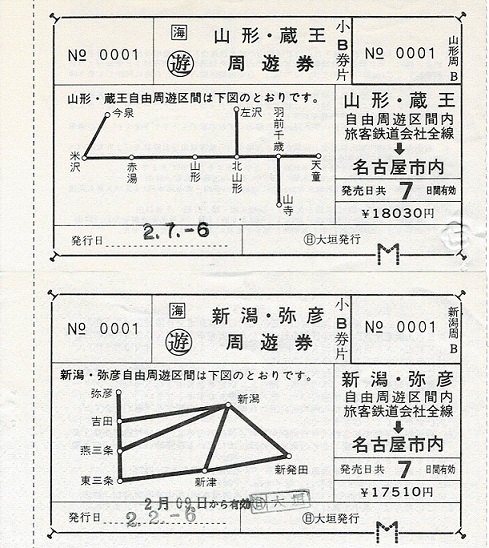

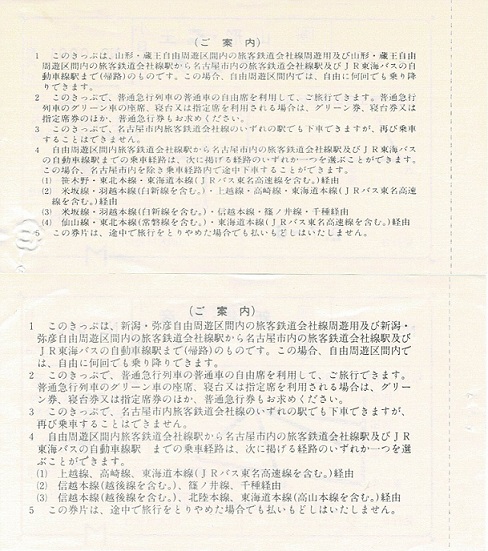

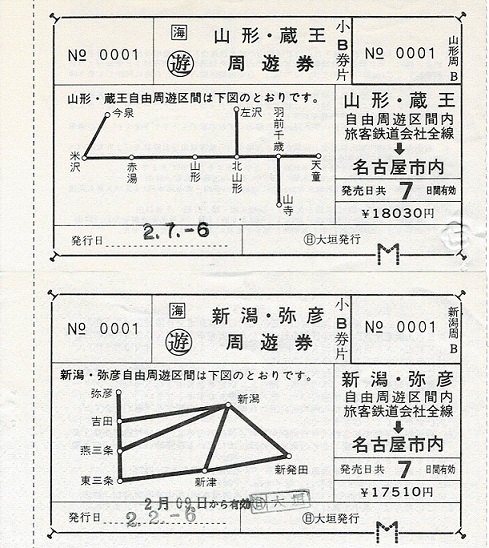

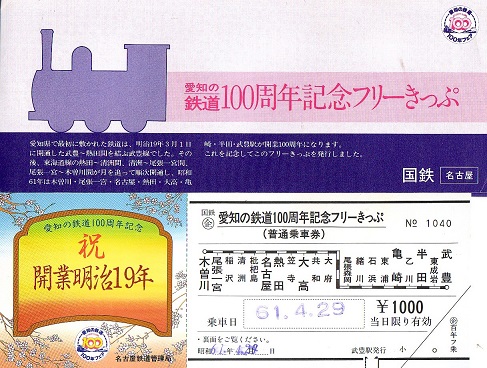

ミニ周遊券

昔、鉄道の旅で重宝したのが周遊券でした。

北海道、九州のワイド周遊券を持ち、島内の夜行に乗り継ぎ有効期限の20日間をめいっぱい使って旅ができたのは遠い昔の話しとなりました。

ミニ周遊券は周遊エリアは狭いものの、目的地へ普通にきっぷを買うのとたいして変わらない価格で購入できたのでよく使いました。

名古屋発着の東北方面へのミニ周遊券は経路の選択肢が多いので重宝しました。

「山形・蔵王ミニ」は経路が、

1.東海道本線(東名高速バス含む)、東北本線、福島から奥羽本線

2. 〃 、高崎線、上越線、羽越線(白新線含む)、米坂線

3.中央西線、篠ノ井線、信越本線、 羽越線(白新線含む)、米坂線

4.東海道本線(東名高速バス含む)、東北本線、仙台から仙山線

とあります。

「新潟・弥彦ミニ」の経路は、

1.東海道本線(東名高速バス含む)、高崎線、上越線

2.中央西線、篠ノ井線、信越本線(越後線含む)

3.東海道本線(高山本線含む)、北陸本線、信越本線(越後線含む)

とあります。

新幹線で東京経由、上越ルートが王道なんだろうけれど、距離的には最短ルートの中央西線長野経由があるのは急行「赤倉」があった名残でしょうか。米原経由北陸ルートや高山本線経由も選択できるというのも楽しいです。

「山形」は北陸ルートは選択できないけれど、仙台経由でも新潟経由でも長野経由でもよいという、楽しいきっぷでした。

「新潟」は北陸ルートが選択できるのがミソかな。

名古屋発着は、山形と新潟がたった約500円しか違わないというのもおもしろいです。山形の方が遠く感じるけれど。

どちらも日本旅行 大垣発行のトップナンバー、№0001です。

こんな便利で楽しく、そして往復きっぷ的に使える割安なミニ周遊券がなくなり、「周遊きっぷ」という制度ができたけれどこれは経路を指定したりと単純な往復きっぷ的に使うには面倒なセミオーダー式となったこと、窓口の対応も不慣れな係員が多く発券に時間がかかることもあって、短命に終わりました。

今はスイカを始めとするICカードが当たり前、長距離きっぷもネット購入で安くなったりの時代となり、アナログなきっぷ制度は衰退していくのでしょうか。

スマホで新幹線の指定ができて何度も変更可能なのはとても便利です。でも、特定市内発着制度や在来線特急との乗り継ぎ割引は適用外と、よーく考えると乗客に不利な面もちゃっかりあります。

EX-ICに限定せず一般のICカード使用での新幹線チケットレスの利用促進も、窓口の職員を徹底的に減らしての人件費削減が一番の目的だと思いますが。

これだけネットでのチケットレスが普及しているのに、名古屋駅に限らずどこの駅の窓口もいつも行列となっているのはなぜでしょうかね。

北海道、九州のワイド周遊券を持ち、島内の夜行に乗り継ぎ有効期限の20日間をめいっぱい使って旅ができたのは遠い昔の話しとなりました。

ミニ周遊券は周遊エリアは狭いものの、目的地へ普通にきっぷを買うのとたいして変わらない価格で購入できたのでよく使いました。

名古屋発着の東北方面へのミニ周遊券は経路の選択肢が多いので重宝しました。

「山形・蔵王ミニ」は経路が、

1.東海道本線(東名高速バス含む)、東北本線、福島から奥羽本線

2. 〃 、高崎線、上越線、羽越線(白新線含む)、米坂線

3.中央西線、篠ノ井線、信越本線、 羽越線(白新線含む)、米坂線

4.東海道本線(東名高速バス含む)、東北本線、仙台から仙山線

とあります。

「新潟・弥彦ミニ」の経路は、

1.東海道本線(東名高速バス含む)、高崎線、上越線

2.中央西線、篠ノ井線、信越本線(越後線含む)

3.東海道本線(高山本線含む)、北陸本線、信越本線(越後線含む)

とあります。

新幹線で東京経由、上越ルートが王道なんだろうけれど、距離的には最短ルートの中央西線長野経由があるのは急行「赤倉」があった名残でしょうか。米原経由北陸ルートや高山本線経由も選択できるというのも楽しいです。

「山形」は北陸ルートは選択できないけれど、仙台経由でも新潟経由でも長野経由でもよいという、楽しいきっぷでした。

「新潟」は北陸ルートが選択できるのがミソかな。

名古屋発着は、山形と新潟がたった約500円しか違わないというのもおもしろいです。山形の方が遠く感じるけれど。

どちらも日本旅行 大垣発行のトップナンバー、№0001です。

こんな便利で楽しく、そして往復きっぷ的に使える割安なミニ周遊券がなくなり、「周遊きっぷ」という制度ができたけれどこれは経路を指定したりと単純な往復きっぷ的に使うには面倒なセミオーダー式となったこと、窓口の対応も不慣れな係員が多く発券に時間がかかることもあって、短命に終わりました。

今はスイカを始めとするICカードが当たり前、長距離きっぷもネット購入で安くなったりの時代となり、アナログなきっぷ制度は衰退していくのでしょうか。

スマホで新幹線の指定ができて何度も変更可能なのはとても便利です。でも、特定市内発着制度や在来線特急との乗り継ぎ割引は適用外と、よーく考えると乗客に不利な面もちゃっかりあります。

EX-ICに限定せず一般のICカード使用での新幹線チケットレスの利用促進も、窓口の職員を徹底的に減らしての人件費削減が一番の目的だと思いますが。

これだけネットでのチケットレスが普及しているのに、名古屋駅に限らずどこの駅の窓口もいつも行列となっているのはなぜでしょうかね。

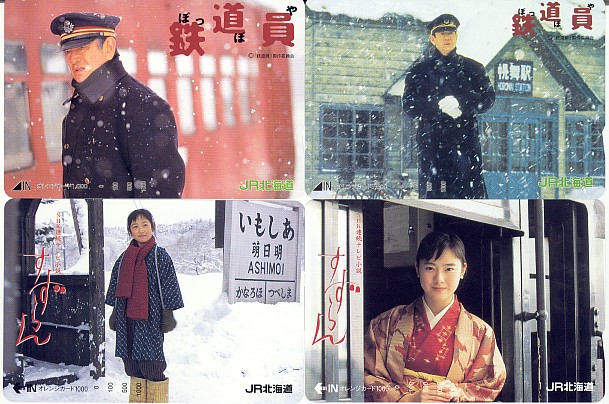

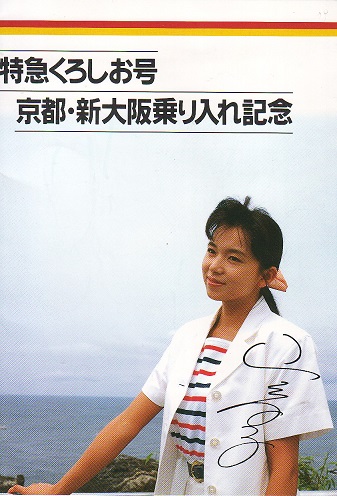

2015年02月01日

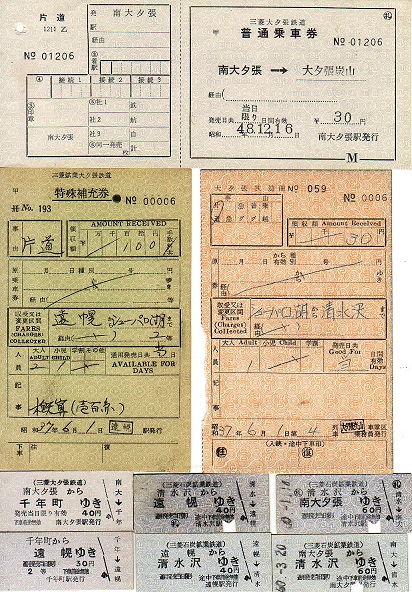

発掘 昔の鉄資料3

箱漁りの続き

JR東日本のEEきっぷ。これは重宝しました。新幹線の自由席まで乗り放題で2日間1万円。これを使って青函連絡船に何度乗りに行ったことか。

JR発足時の東海のパンフ。

記念オレカの台紙です。

昭和61年、このイベントで東海道本線 名古屋-武豊、名古屋-木曽川を蒸気機関車が走りました。

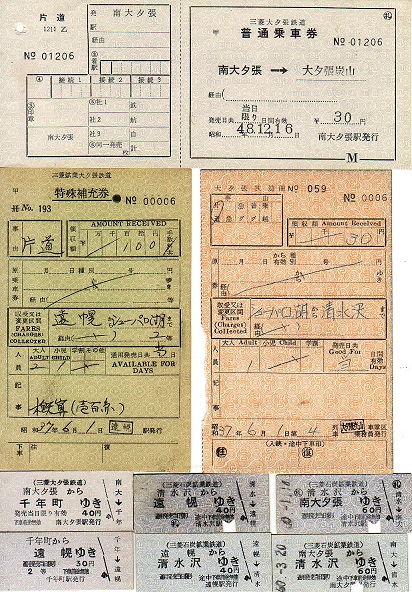

南大夕張まで乗った昭和58年頃。

きっぷ類がたくさん入った封筒が、たしか200円くらいでたくさん売っていたような。

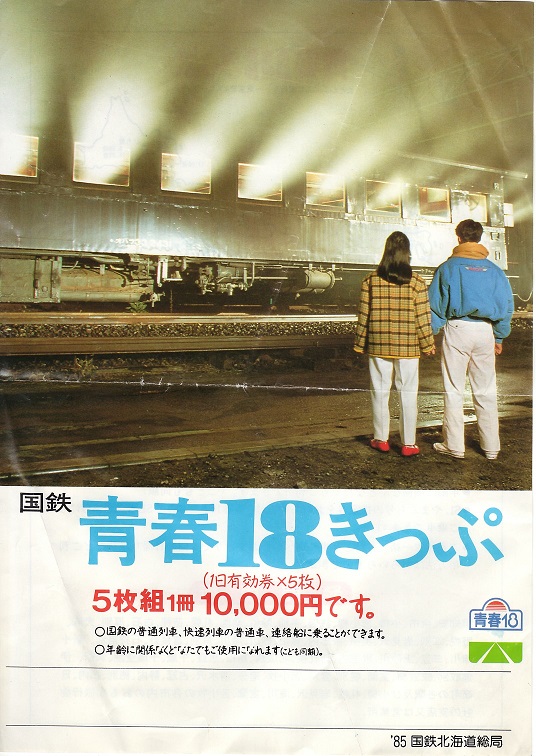

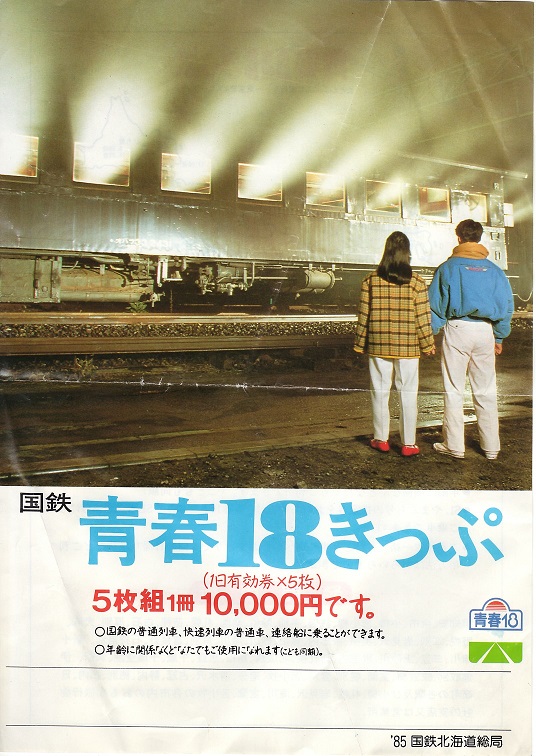

青春18もいろいろなパンフがありました。

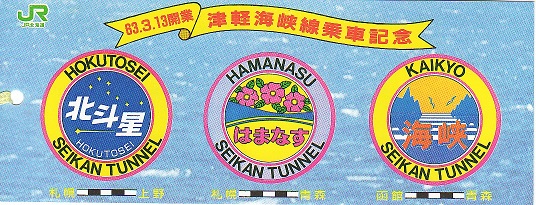

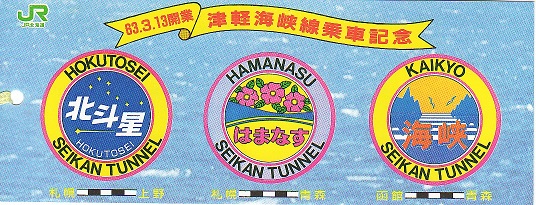

昭和63年3月13日、青函トンネル開業のとき集めたもの

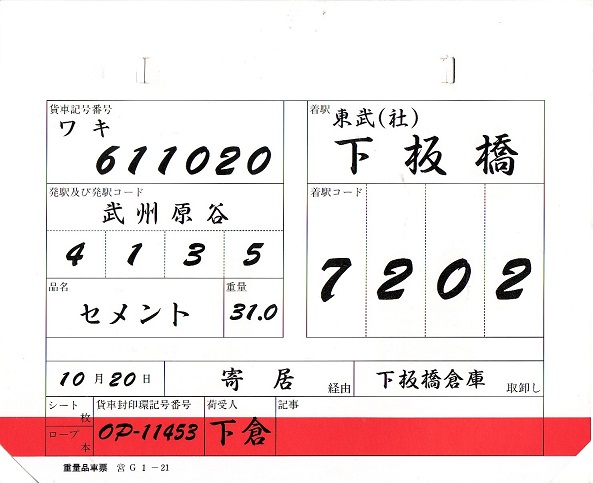

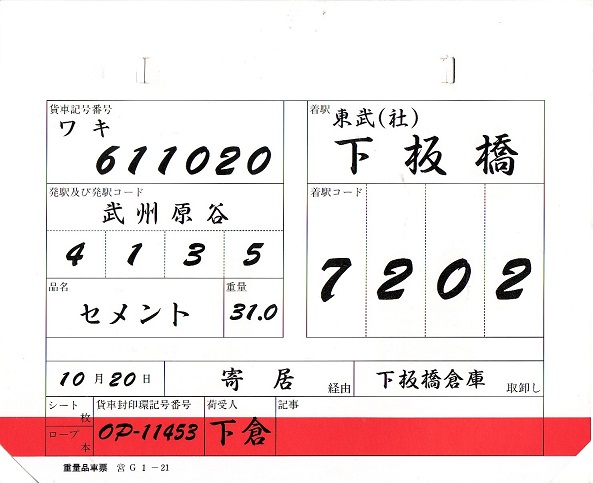

私が大学生の頃までは、東上線をセメント貨物列車が走っていました。

記念きっぷの裏は貨物車標です。

白滝駅にあった配布用時刻表

コピーが青焼きです。今よりも断然、停車する本数が多いです。

青函トンネル開通時のJR東日本とJR北海道の記念乗車証。

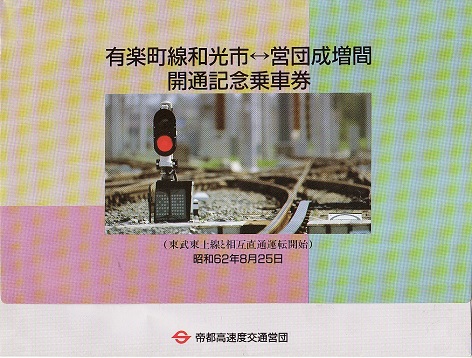

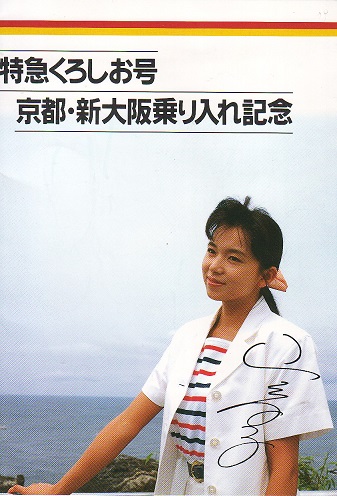

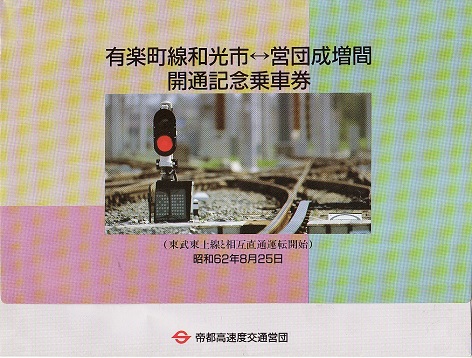

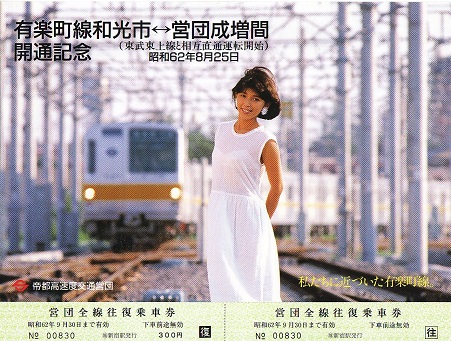

東上線と営団有楽町線が和光市で相互直通運転を開始したときの記念きっぷ

JR東日本のEEきっぷ。これは重宝しました。新幹線の自由席まで乗り放題で2日間1万円。これを使って青函連絡船に何度乗りに行ったことか。

JR発足時の東海のパンフ。

記念オレカの台紙です。

昭和61年、このイベントで東海道本線 名古屋-武豊、名古屋-木曽川を蒸気機関車が走りました。

南大夕張まで乗った昭和58年頃。

きっぷ類がたくさん入った封筒が、たしか200円くらいでたくさん売っていたような。

青春18もいろいろなパンフがありました。

昭和63年3月13日、青函トンネル開業のとき集めたもの

私が大学生の頃までは、東上線をセメント貨物列車が走っていました。

記念きっぷの裏は貨物車標です。

白滝駅にあった配布用時刻表

コピーが青焼きです。今よりも断然、停車する本数が多いです。

青函トンネル開通時のJR東日本とJR北海道の記念乗車証。

東上線と営団有楽町線が和光市で相互直通運転を開始したときの記念きっぷ

2014年09月21日

発掘 昔の鉄資料2

段ポールをあさって出てきたものをまた紹介。

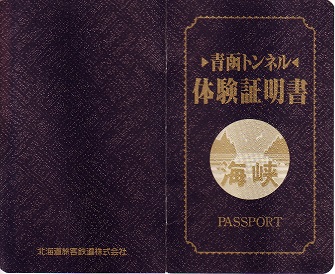

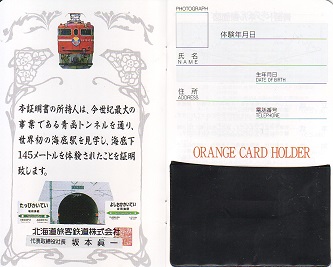

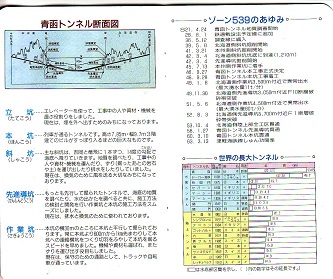

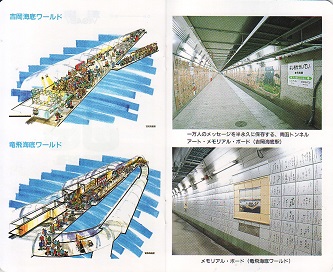

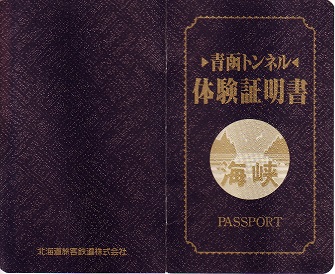

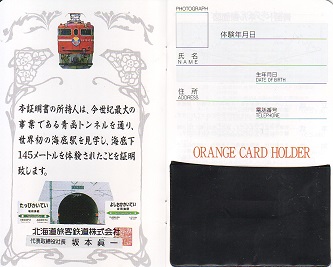

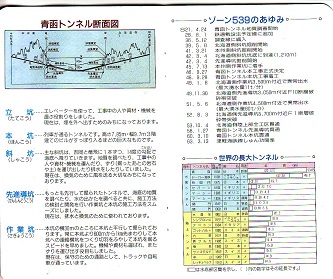

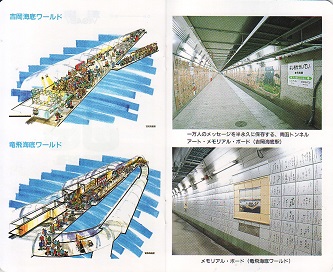

パスポートの様式の青函トンネル体験記念証です。

こちらも青函トンネル体験記念証。

JR北海道のリゾート特急の入場券。今、現役車両はあるのかな?

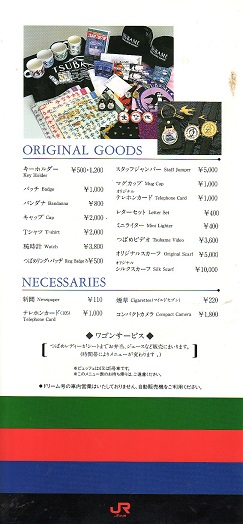

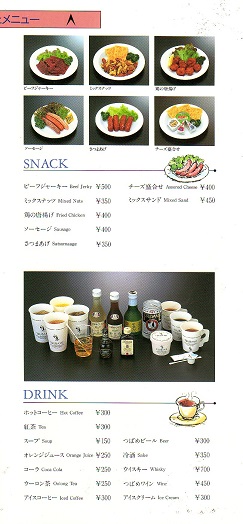

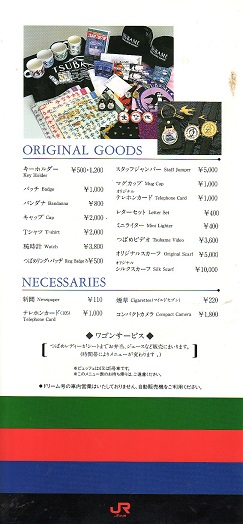

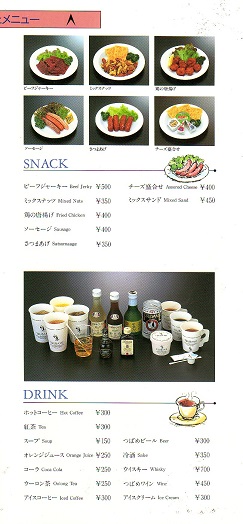

鹿児島本線の特急つばめのビュッフェメニュー。

九州新幹線が開業するまでは、鹿児島本線は特急つばめが活躍していました。

JR九州の特急は独特です。

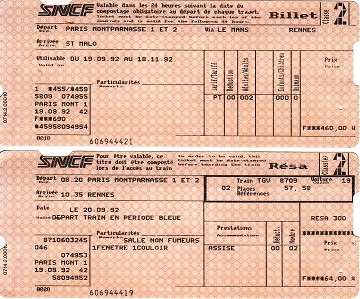

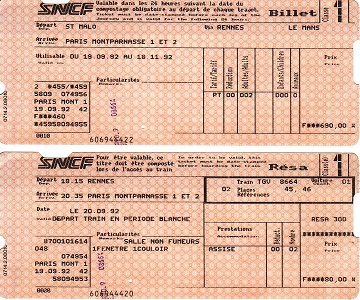

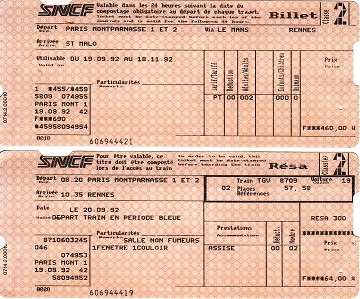

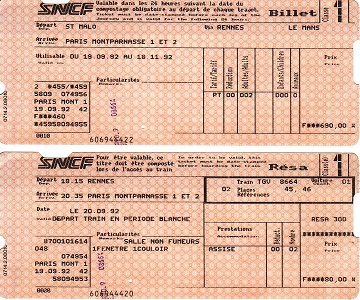

パリ、モンパルナスからサンマロまでの2等乗車券とTGVのレンヌまでの指定券。

下は帰りのサンマロからモンパルナスまでの乗車券とレンヌからの指定券。帰りは1等車。

パスポートの様式の青函トンネル体験記念証です。

こちらも青函トンネル体験記念証。

JR北海道のリゾート特急の入場券。今、現役車両はあるのかな?

鹿児島本線の特急つばめのビュッフェメニュー。

九州新幹線が開業するまでは、鹿児島本線は特急つばめが活躍していました。

JR九州の特急は独特です。

パリ、モンパルナスからサンマロまでの2等乗車券とTGVのレンヌまでの指定券。

下は帰りのサンマロからモンパルナスまでの乗車券とレンヌからの指定券。帰りは1等車。

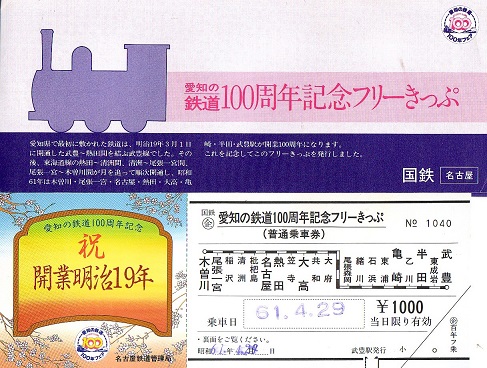

2014年08月31日

発掘 昔の鉄資料

古い時刻表とともに駅弁包みとか入っていた箱には、たくさんの古いパンフ類もありました。

とても全部スキャナーで電子データとして読み込むのも大変なので、小出しに紹介します。

青春18きっぷのパンフ。旅先の北海道版。

旧客がまだ、たくさん走っていた時代です。

JR米子支社のオレンジカードのパンフ。

JR西米子はアイドルのオレカの発行に熱心でした。

昭和の末期か平成の初め頃です。

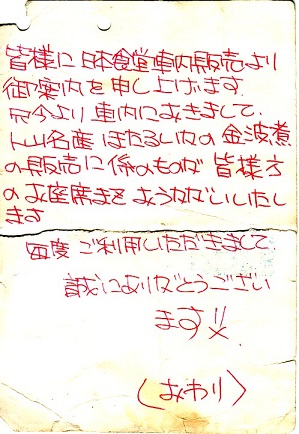

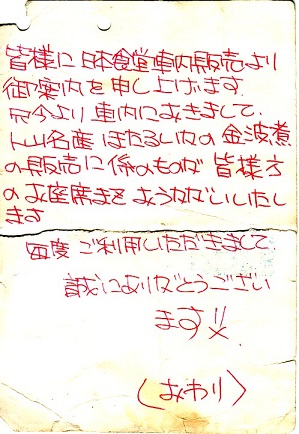

車内に落ちていて、拾ったものです。

2つに破り捨てられていました。

車販の車内放送の暗ちょこでしょう。

富山の・・・ってあるから、きっとしらさぎ号か雷鳥号の車内で拾ったのかな。

若い女の子っぽい字です。

この頃はまだ、食堂車も営業していた時代のはずです。

とても全部スキャナーで電子データとして読み込むのも大変なので、小出しに紹介します。

青春18きっぷのパンフ。旅先の北海道版。

旧客がまだ、たくさん走っていた時代です。

JR米子支社のオレンジカードのパンフ。

JR西米子はアイドルのオレカの発行に熱心でした。

昭和の末期か平成の初め頃です。

車内に落ちていて、拾ったものです。

2つに破り捨てられていました。

車販の車内放送の暗ちょこでしょう。

富山の・・・ってあるから、きっとしらさぎ号か雷鳥号の車内で拾ったのかな。

若い女の子っぽい字です。

この頃はまだ、食堂車も営業していた時代のはずです。